Por Kevin Cuadrado

Es algo de mucha curiosidad en estos agitados tiempos que avanzan escuchar sobre el afecto. Pero aún es más singular hacerlo en una ciudad como la de Quito, tan convulsa y ruidosa. Cientos de miles de individuos avanzan cada mañana para atender sus necesidades llegados desde los extramuros residenciales y los barrios circundantes, e incluso desde los municipios aledaños de Rumiñahui y Mejía. Los atascos vehiculares son eternos. Salen en montones de las estaciones de trole, ecovía o metro. Se suben a los taxis, a los autobuses, comparten sitio. Otros caminan largas calles a pie. Algunos esperan la voluntad de los oficiales de tránsito que les permita el paso. Otros miran enfadados el cambio de los semáforos. Cada uno ha aceptado su propia rutina. La prisa es un signo. Incluso al cruzar la calle van buscando documentos en sus bolsos o maletines y hablan ensimismados por sus teléfonos celulares. Nadie regresa la mirada a quien camina a su lado. Su aislamiento y energía son impresionantes. Las multitudes resultan agotadoras, sobre todo aquí. Lo que Adoum dejó escrito en su poema “Prohibido fijar carteles” hace cuarenta y nueve años, que el ciudadano carga con la cruz de las obligaciones sociales, aún hoy es verdad:

Despiertas casi cadáver cuando el reloj lo ordena,

el día no te espera, hay tanto capataz que mide

el milímetro del centavo que se atrasa por ti,

bebes café que te quedó de ayer y sales

consuetudinario PROHIBIDO CURVAR A LA IZQUIERDA

y casi PROHIBIDO PISAR EL CÉSPED pisas el césped

porque ibas a caerte, luego avanzas, ciudadano

y durable, PROHIBIDO CRUZAR sin saber para qué lado

ir ni para qué PROHIBIDO ESTACIONARSE porque no puedes

parar la maquinaria infatigable con tu dedo

solo porque te entró una astilla en el alma,

OBEDEZCA AL POLICÍA así es más fácil, saluda,

di que sí, que bueno, PROHIBIDO HABLAR CON EL CONDUCTOR

y quitándote el sombrero estupefacto

PÓNGASE A LA COLA anuncia tu hereje necesidad

de trabajar en lo que fuese (…)[1]

Allí estaba yo, en medio de la multitud, ensordecido por el gentío, siendo un individuo más, mirando una pancarta sostenida de un muro de lo que había sido la Universidad San Gregorio Magno que decía Que el Pichincha decora. Era una de esas exposiciones que solo por su referencia histórica y su intensión estética le daba a uno la impresión de que, en alguno de sus múltiples salones, esperaba algún tipo de tropo garante de una sacudida a la cotidianidad. Cuando entré a leer el catálogo de artistas de la muestra seguía aún pensando en la referencia del título y en Juan León Mera, luego me senté en un poyo de piedra para ubicar la segunda estrofa del Himno Nacional del Ecuador mientras leía la letra por completo, o me levantaba tarareando la música de Antonio Neumane, una composición patriótica en Si bemol mayor, en uno de los patios del Centro Cultural Metropolitano y rodeado por un gran grupo de visitantes, que hacía fila sin entender por qué habían sido convocados:

Estrofa II

Los primeros Dios miró y

los hijos del aceptó el

suelo holocausto,

que, soberbio, y esa sangre el Pichincha fue germen

decora, fecundo

te aclamaron de otros héroes

por siempre que atónito el

señora, el mundo

y vertieron su vio en tu torno

sangre por ti. a millares surgir.

Puede que parezca arbitrario el deseo de Mera de resaltar de una vez por todas a los próceres del Diez de Agosto que son identificados como hijos del suelo, los primeros. A mí no. Está claro que no suscribo su noción de que incluso cientos de años después cualquiera de nosotros se sienta el primero de algo, pero me entusiasma la manera en que dio significado a las vidas de un territorio. También surgieron nuevas curiosidades por conocer de qué otras expresiones artísticas y culturales y sus influencias se escondían al entrar en algún salón. Por fortuna, pude prestarle atención a cada muestra. Se podría asumir que recorrer salón por salón de un centro cultural extenso, con el bullicio a flor de piel, sería una tarea fácil. Pues no. El cuchicheo de los visitantes era aún mayor ahí dentro. Familias enteras, historiadores aficionados, ancianas, amigos, excachiporreras, policías y fotógrafos pasaban de un lado a otro en segundos, o esa fue mi impresión. El salón Geografía y afectos tenía tal concurrencia que las personas apenas conseguían observar el conjunto, de tal modo que las pinturas, los grabados o los recortes de periódicos, se diseminaban en una mirada apresurada mientras yo reflexionaba sobre alguna sentencia de Adoum en el informe personal sobre la situación. ¿Sería acaso un salón de arte de Quito el lugar ideal para escuchar sobre el afecto? Cuanto más inmerso entre la gente, mejor. No hay nada como el exceso de las condiciones para diferenciar el significado y el valor de los afectos. En el salón en el que me encontraba, sin embargo, cualquier clase de definición que diera un diccionario tenía que competir con la acritud de la multitud. Las personas que me rodeaban parecían atiborrarse contra las paredes, era como un performance callejero, su emoción rozaba la desproporción, con la particularidad de que no sabía cuál era el detonante de esa expresión. ¿Era un síntoma o un resultado? Pensándolo bien –me dije−, ¿no me acaba de decir Adoum que yo era uno más de los ciudadanos que no pueden apagar con un dedo la maquinaria infatigable de la sociedad?

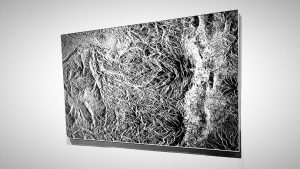

Pichincha, desde luego, es una de las más tiernas expresiones de afecto. Los primeros “hijos del suelo” del Reino de Quito habían luchado en las faldas del volcán con la intensión de fundar una república independiente en una tierra fecunda y soñaron hacerlo en las regiones cañaris ya devastadas por la invasión española. Hasta el día de hoy el fundamento social ecuatoriano es que crecimos en el país más extraño del mundo, allí donde la personalidad se debe a cómo la geografía y el clima nos ha moldeado. Unos cuantos turistas citadinos siguen sugiriendo desde sus ciudades planas que dentro de poco terminaremos todos en el fondo de una erupción, pero sus palabras son más admiración que otra cosa. Salvo por algunos fachos de la política internacional y sus seguidores en los artículos de opinión de periódicos, rebosantes de intelectualidad privilegiada, la gran multitud de los visitantes siente más asombro que temor cuando piensa en las montañas que lindan el paisaje. La idea de que, pese a alguna que otra excepción, nos estamos quedando sin aire, de que con el tiempo estaremos sumergidos en roca fluida y seremos sepultados entre polvo y azufre, es una idea que la mayoría de la gente ha dejado de darle alguna clase de relevancia. Parecía que el sueño de este pueblo se iba a desvanecer de un momento a otro, pero, de repente, se cimentó. Tengo la idea de que la herencia de los constructores más comprometidos y perseverantes del afecto se la encuentra hoy día entre colinas empinadas, las laderas y los centros poblados más próximos a un desnivel geográfico. Así lo podemos constatar en cualquier pintura del siglo XIX, como las de Luis A. Martínez o de Joaquín Pinto. Inclusive en una imagen aérea realizada por la Agencia Espacial Europea, donde un cohete ha medido a través de la interferencia de ondas el volcán Pichincha desde su centro rocoso y nos lo presenta como una pintura ampliada del logo de Joy Division (su música late mientras más se la mira).

¿Eran ya nuestros antepasados, recién liberados de la picota y la espada, unos habitantes afectivos? No es de extrañar que así fuese. Seguro que soñaban con habitar las montañas. Ideas simples aparte, me imagino que en poco tiempo los hijos del suelo empezaron a soñar con un hogar y unas características propias. La hereditaria capacidad de expandirse ha conseguido adornar de casas hasta la última brizna de hierba. Los habitantes crecen y el espacio es reducido: en breves rasgos, esa es la historia de los asentamientos. Algo que el paisaje y las calles nos lo gritan a diario. La razón del afecto es sentir armonía ante un estímulo externo. Previo a que los habitantes como los primeros tuvieran un papel en el asunto, debió de haber una larga lista de apreciaciones de cómo habitar en un sitio y la búsqueda de esta armonía. Si uno adaptaba su casa a la curva de la montaña y la perforaba con sumo cuidado utilizando cualquier clase de herramienta, podía dar por sentado que era dueño de esa pequeña porción de tierra que no tenía por qué extender tributos a nadie más que a la naturaleza. ¿El error? No tratar con afecto el territorio que lo ha recibido.

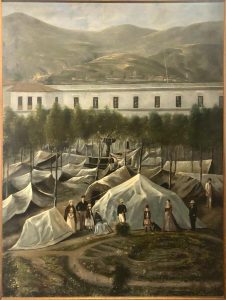

La determinación del afecto, como bien intuimos, se produce tras la estimulación externa e interna, que bien supieron aplicar Bolívar y los quiteños, los próceres del primer grito de independencia y forjadores de las nuevas normas sociales. Con anterioridad, la relación afectiva se escondía tras una máscara afín al poder y la intencionalidad en lugar de ser compartida públicamente en relaciones y vínculos cordiales. Poncheros, sastres, mecenas cargados de intuición y aguateros con sed –o esas eran los rostros del afecto comunitario retratada en la pictórica expresión de esta tierra− vivían o creían haber vivido, en las situaciones cotidianas en las que se desenvolvían, las señas particulares de una sociedad apática. Las personas de los dos siglos pasados plasmaban el asunto con una visión inocente: soportaban el trato confuso del descuido no en el sentido de que la relación debía traducirse como el estado del alma, sino en el que era necesario que sea traducido de esta manera. “El volcán que habitamos es también el teatro de memoria en el que se construyen nuestros conflictivos proyectos de Nación y ciudadanía” sentenciaba con fuerza Lucía Durán, curadora de la exposición. Antes, era la complicidad naciente lo que signaba al afecto en los territorios del volcán, después fue la indiferencia con sus formas de resentimiento en plena evolución. Los primeros gobiernos asumieron que el nuevo ciudadano era dócil, negando que cualquier evidencia clara al accionar de que el mestizo tiene tendencia a la sublevación. Esa característica rebelde, inconforme y desafiante –si se entendía a su natural temperamento− tenía que ser reconducida en su totalidad. El afecto se distanciaba de las normas concibiendo la característica latente de que no se puede atar el coraje y fracturar a los sentidos renovados. El proyecto de la sociedad debía ser cimentado definitivamente, intuyendo esta inquietud. Se trataba, visto así, de una sociedad que no se limitaba a la orden. Planteaba una imagen que, una vez lograra entender al pequeño pueblo en ciernes que asumía el trabajo de las tierras o las éticas, era posible organizarse y levantar sensibilidades de tal magnitud que, asumiendo cierto caos, su razón fuera el prometedor desarrollo de sus vidas.

Una visión de la sociedad del Pichincha da sus primeros rasgos con un altivo sentimiento de independencia, a la que le sigue un tiempo de reorganización, y avanza con un inestable arrojo de progreso hacia el mañana. Hugo Alemán dijo que se entendía que el “hombre primogénito” no tenía una infancia pero sí el milagro de la Naturaleza, una gran cantidad de antepasados habrán crecido sin infancia propia pero sí presenciaron una infancia como nación, como pueblo y como individuos, así su arte y expresión. Ningún rasgo de la historia de un pueblo, independiente del tamaño que este tenga, podía escaparse de la cronología del progreso. Todo, desde la geografía hasta las prácticas culturales, había de ser tomado en cuenta. Lucía Durán, por ejemplo, concibiendo que el habitante del Pichincha debe ser consiente de qué implicaciones naturales lleva como herencia y adquisición confeccionaba la exposición, velando por que toda práctica artística tuviera no solo un paisaje con el que pudiera trabajar la expresión; luego, se centraría en la mirada del artista, con quien podría mirar el territorio en conflicto; también podría no perder de vista el gozo de la biodiversidad y, definitivamente, entender el habitar, esto es, el ser humano inmerso en una transformación, una fragmentación y con lo que este podría imaginarse. Recuerdo que les referí esto a un par de amigas mientras mirábamos un cuadro de Joaquín Pinto y otro de un pintor anónimo en una esquina del salón. Les pareció lo más lógico que esa mañana habían oído. Después, al cabo de reflexionar sobre nuestros antiguos habitantes, concluyeron que daba la idea de que el habitante anterior descrito por los libros de Historia, más que evolucionar hacia nuestro tiempo, vivían una sociedad propia que no alcanzó a llegar a la nuestra.

Hace doce mil años se empezó a habitar el territorio de Quito con una serie de afectos que han ido cambiando y adaptándose a las sociedades del ahora, inclusive a las menos exigentes. ¿Prefieres pasar la vida cotidiana mirando a ras de cielo desde un cerro temido y sagrado, o acaso te gustaría estar en la planicie de una mirada sin obstáculos y llena de edificios viendo cómo se acaban tus días en la rutina geográfica? Incluso las hormigas tienen sus propias maneras de escapar de sus hormigueros. Por una parte, estaba la visión de Humboldt, según la cual los ecuatorianos, indistintamente de su género y postura política, son “seres raros y únicos: duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste”, mientras que, por otra, estaban los propios habitantes, los que vivían el diario día por día y desafiaban las lógicas con prácticas híbridas encaminados a un proyecto de sociedad, eso cuando no se proponían a aplicar la mirada sobre las cosas. Lo correspondiente para los primeros era una tierra intervenida en cuya fundación el precario significado de una promesa de vida podía derribar el legado de la esclavitud por completo. Entre los fundadores se encontraba Simón Bolívar con su pensamiento visionario, que habría de sostener nada menos que el afecto del ser humano, así como el ensanchamiento de las posibilidades, que se enfocaban, desde una visión bolivariana, en un sistema de gobierno que produzca felicidad, seguridad social y estabilidad política.

Como es natural, al tiempo que los mandatarios de turno se dedicaban a desfigurar un concepto de afecto, los así llamados habitantes se diseminaban por los más alejados espacios del Pichincha, es decir, que ya no buscaban una unión geográfica o, dependiendo de cómo se interprete estas acciones, hocicaban una expansión de sus condiciones físicas. Los que retrataban desde sus subjetividades aquellos entornos en el Pichincha mostraban sus encuentros con las imponentes montañas teloneras que definían una estética y reducían a sus pequeños habitantes a una nimia porción del paisaje. El acaparamiento visual de un volcán y la incipiente maquinaria de los pobladores provocaban un dilema arquitectónico: ¿el humano es un ser cruel en su comportamiento cotidiano o, por el contrario, la adaptación de una vida en la rusticidad del Pichincha se moldeó dentro de sí durante su proceso de sociedad? Los pintores que perfilaban la sociedad en ciernes nos recuerdan que los habitantes de entonces no utilizaban parámetros de medición, que colocaban una casa ajustando las necesidades sin temor de las derivaciones que la naturaleza pudiera ofrecer. Tampoco es cierta la imagen de la incultura ecuatoriana, que terminó retratada por diversos medios expresivos: la fotografía de las prácticas deportivas de entonces se disocian de las prácticas actuales o de los deportistas que pueblan y enorgullecen nuestro presente, cultivando sus destrezas en alguna parte de la naturaleza; el vídeo de las ceremonias militares, policiales y colegiales rompen el cuadro de violencia en que ahora estamos inmersos y nos hace admirar un tiempo, cauto, sencillo, desde una firmeza y civismo ahora ausente, siempre desde un lugar donde el Pichincha está vigilante; la pintura idealiza una tierra constantemente verde que protagoniza cualquier intensión de retratar una sociedad que convive o se relaciona con las condiciones geográficas más atípicas (para el resto del mundo); y los libros reemplazan el rol de los historiadores y etnógrafos más estrictos porque en sus cubiertas e interiores se puede ver el paso de un tiempo a otro y encontrarse con las personas de una sociedad que ya no es nuestra.

En cualquier caso, quedan aún expresiones debidas al Pichincha contenidas en el paisaje inamovible que se puede utilizar para volver, al menos momentáneamente, y rehacer con la sabiduría contemporánea el pasado y habitar el hogar de nuestros antepasados. No tengo nada claro qué les espera a ciudades como Quito, pero se piensa que, de un modo u otro, florecerán. Esta es la consecuencia de plantarse en un territorio expuesto al Pichincha. En el salón Memoria y política, un importante número de fotografías y recortes de periódicos, de artículos y de portadas que reflexionan y critican el accionar humano, allí es donde los artistas aplicarían sus visiones fundadas sobre la evolución cultural y la desintegración generacional. Tanto los dibujantes, los fotógrafos como muchos de los pintores ecuatorianos, todos estos y sus voces han fundado la idea de cómo se le concibe al Pichincha y a sus pobladores. Tan pronto apareció la primera expresión, desde la Escuela Quiteña, los talleres y los mecenas, en especial ciertas figuras como María Augusta Urrutia, se dio un movimiento político cultural basado en la memoria de un pueblo en constante sufrimiento. Las imágenes de Víctor Mideros me hacen pensar en ciudadanos carceleros de instituciones mentales que están persuadidos de que el accionar humano, por más inocente que fuera, tiene una consecuencia infernal o social. Por lo que a mí respecta, que un pintor consiga visualizar su pueblo y sus condiciones me resulta más satisfactorio que el hecho de que un grupo de artistas quisiera mostrar un dogmático carácter desde el poder.

Por lo que atañe al afecto, la compleja visión de los artistas siempre tendrá la última palabra. Hace un día caluroso y agresivo en Quito. No cabe otro cuerpo en los salones ni en las balaustradas del Centro Cultural Metropolitano. Un grupo de visitantes se arremolina al salón Arte, memoria y política. Se llevan las manos a la boca, se ajustan las gafas y van de muestra en muestra. Hay risas, cuchicheos y asombro por los pasillos, mientras las personas de mayor edad se señalan entre sí. Si un fotógrafo de la memoria fuera testigo de todo lo que allí sucede se terminaría la capacidad de almacenamiento de su cámara. ¿Puede haber memoria sin la experiencia de un tiempo? Parece que sí. Pienso en el Juramento del libertador Simón Bolívar en el Monte Sacro:

Este pueblo ha dado para todo; severidad para los viejos tiempos; austeridad para la República; depravación para los Emperadores; catacumbas para los cristianos; valor para conquistar el mundo entero; ambición para convertir los Estados de la tierra en arrabales tributarios; mujeres para hacer pasar las ruedas sacrílegas de su carruaje sobre el tronco destrozado de sus padres; oradores para conmover, como Ciserón; poetas para seducir con su canto, como Virgilio; satíricos, como Juvenal y Lucrecio; filósofos débiles, como Séneca; y ciudadanos enteros, como Catón. [2]

Y si debiéramos agregar algo diríamos, con púdica prudencia: artistas comprometidos con la historia del tiempo y de la vida, como Balseca, Fernández, Yánez, Castro, Santillán, Peynot, Moncayo, Peñafiel Loaiza, Rodríguez, Falconí, Vargas M., Muriel, Cifuentes, Castillo, Pinto, Anhalzer, Laso, Macas, León, de Bustamante, Durini, A. Martínez, Kowii, Riofrío, Argenzio, García, Silva, Alvear, Guayasamín, Corral, Salazar, Andrade, Ponce, Barragán, Coello Gilbert, Blomberg, Jijón o Mideros. Todos ellos emisarios de la memoria para las posteridades del ahora.

Aquellos artistas habían reconocido su tiempo. Parecían rehacer con la capacidad de su talento hasta la mínima hebra del ser humano que había habitado en la tarde de las épocas con sus anacrónicas vestimentas y extrañas maneras de ser. En una exposición así, los valores éticos, estéticos y políticos que una sociedad ha forjado se dilucidan y se celebran: cualquiera que haya pasado por la memoria del Ecuador podrá dar fe de ello. No hay una teoría generalizada sobre el afecto –los nulos estudios lo confirman− y la hubiera, está aquí expresada, en medio de todos los visitantes de Lo que el Pichincha decora, donde todas las condiciones y expresiones de los habitantes de un mismo territorio que centran el país se ha dado cita. La expresión es la única testigo del afecto que materializa lo que se traduce en memoria. Eso es lo que hace atractiva a la exposición para los visitantes. Quito es una ciudad expresiva en la que uno de sus habitantes más elementales y memorioso no ha pronunciado ninguna palabra: el Pichincha. Sin embargo, aun así, con la carencia de la palabra, ha sido el testigo y el testimonio; el historiador y la historia; el miedo y el coraje; ha sido el tiempo desvelado, como un manto ciego, que nos permite volver a un pasado que forjado el ahora que nos ha tocado vivir, así como sociedad, así como individuos

El afecto es la defensa del pueblo contra toda degeneración que busca aprisionar la memoria para transformarla en automatización de una sociedad en constante cambio. En ese sentido, es necesario. Es el núcleo de nuestra expresión y nuestras artes. Es la posibilidad de que existan posibilidades. Viéndolo así, en retrospectiva, el arte parece satisfecha consigo mismo, feliz de ser lo que el artista le ha permitido ser y no algo distinto. Si la memoria no está en el afecto y este en Quito, entonces ya me dirán dónde.

Kevin Cuadrado

[1] En Jorgenrique Adoum, Curriculum Mortis, Informe personal sobre la situación, 1973.

[2] Juramento dicho por Simón Bolívar en Roma el 15 de agosto de 1805.

Alejandro Condo

7 de septiembre de 2022 — 05:55

¿Si el poeta, hubiese asistido a la muestra? ¿Tendría otra lectura, nuevos testigos?

Otros hijos, que se ofrecieran inmolarse entre calles, ente lo cotidiano, entre el apuro mirando al Pichincha como testigo de lo que a sus pies sucede…