Libia Pérez

Mi hijo se llama León. Cuando León aprendió a hablar —cosa que hizo relativamente tarde— comenzó a formular la misma pregunta cada día: “mamá, ¿hoy también se va a hacer de noche?” Al principio me resultaba tierno, cómico, le decía que sí, que obvio. Otras veces contestaba que no lo sabía o incluso en alguna ocasión llegué a decirle que quizá no, que a lo mejor ese día el sol no se ponía y podíamos jugar sin parar. Más tarde, observando otros aspectos del comportamiento de León, descubrí que el tema le causaba una profunda ansiedad. El mundo se le presentaba totalmente imprevisible. Ni siquiera contaba con la certeza del día y la noche. Desconozco si fue así siempre o si la angustia vino con la adquisición del lenguaje, lo cierto es que logramos paliarla poco a poco mediante la repetición de rutinas cotidianas: baño, cena, cuento. Siempre el mismo cuento. Y la estructura trajo la calma.

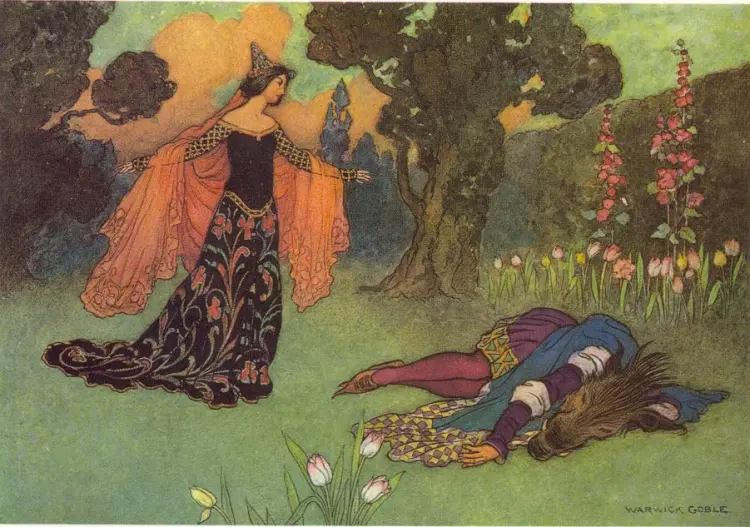

Un cuento a secas es solo un relato corto, un cuento de hadas es otro asunto. Según Marie Louise von France, la célebre discípula de Carl Gustav Jung, los cuentos de hadas son mapas simbólicos para navegar el inconsciente colectivo. Los mapas tienen códigos y tienen función, tienen estructura. El mapa sirve para no perderse, el cuento de hadas igual. Si el lugar cambia o desaparece, su mapa exige una transformación. A veces los mapas están anticuados y señalan espacios que ya no existen. No hay mapa sin referente. No hay cuento sin angustia anterior.

La idea de que, a lo largo y ancho del planeta, desde tiempos remotos, los humanos hemos contado los mismos cuentos con los mismos personajes, las mismas estructuras y la misma función me atraviesa las entrañas. Decía Joseph Campbell que nuestros mitos son como los nidos de los pájaros, los hacemos porque sí, sin saber, sin que nos enseñe nadie, para sobrevivir, para refugiarnos, para anidar, al fin y al cabo. El pájaro nace sabiendo hacer el nido igual que el humanito nace con la forma y función del cuento en su organismo. Hay algo físico, elijo creer que hay algo corporal, que conecta con la magia. No alcanzo a adivinar en cual de nuestros órganos estará el mapa del mapa, si viene en el cerebro, el corazón o quizá en el útero, no olvidemos que la narración de cuentos ha sido un trabajo históricamente feminizado. Lo cierto, es que nacemos sabiendo.

El cuento de hadas es aquello que queda entre el erase una vez y el colorín colorado. Un comienzo y un final fijos, predecibles. Dicen que en Corea comienzan con la fórmula “cuando los tigres aún fumaban” y esa imagen surrealista les proporciona la calma para empezar a narrar. Son muchos los que se han acercado a este tema con interés académico. Como bien dice Jack Zipes, los cuentos de hadas nos resultan irresistibles. No es mi intención aquí, al menos no por ahora, desarrollar un esquema minucioso de las características principales de los cuentos, de sus personajes simples, sin aristas, sin transformación ni nombre propio, de sus tramas causales y sus contextos abiertos: en un lugar muy lejano, en un tiempo remoto…La idea que me resuena y que me obliga –sin que me pueda resistir- a abordar una y otra vez el tema es la siguiente: el cuento de hadas es una ceremonia para conjurar el tiempo.

Ceremonia, conjuro, tiempo.

Lo que pasa entre el erase una vez y el colorín colorado es un trocito de tiempo, el cuento es como un quipu que amarra ese ratito en el que la atención se contiene y la angustia se disipa. El cuento es un mapa, un nido y un altar. El cuento es el anillo de Saturno, que es el único planeta al que hemos enjaulado para que no nos devore. La estructura trae la calma.

Lo contrario de la calma es el desconcierto, dice Baricco en su ensayo “La vía de la narración” que la recompensa del desconcierto es la libertad. Quizá los cuentos arquetípicos, las estructuras narrativas rígidas son, como él asegura, una forma de dominación. No lo niego, de hecho, comencé asegurando que un cuento no es un cuento de hadas. Lo que sí sostengo, es que la libertad, a veces, se parece mucho a la angustia. La libertad, de alguna manera, no necesita ceremonias.

Desde que abracé esta certeza, busco estructuras que me contengan, que me calmen. Veo cuentos de hadas en cada historia, en cada libro que leo en cada película. Amarro con mi escritura los cabos sueltos de la angustia o al menos lo intento. Estoy entendiendo que cada vez que escribo cuento un cuento, que cada vez que cuento un cuento sobre un cuento levanto un altar ancestral. La crítica de arte pretende así calmar el desasosiego del público abrumado y abrazarlo, contenerlo, anidarlo. Puede que sea paternalista, pero funciona. Al fin y al cabo, necesitamos cuidar y que nos cuiden.

Pero a lo que voy, a lo que iba, es que lo sencillo es lo esencial. No hay más. Volver a los cuentos de hadas es volver a lo esencial, rescatar la estructura simple del relato arquetipal, sin personajes complejos ni tramas subordinadas. Menos que un mito. Pero menos, casi siempre, es más. Esa idea anti enciclopédica, infantil y prodigiosa, me llena de paz. No sufras, al final Caperucita se salva, Blancanieves revive, Cenicienta se casa. Volver a contar una y otra vez el mismo cuento para no tener pesadillas, para no repetir errores, o repetirlos con fundamento, para no morir de incertidumbre, para tener al menos una certeza, una estructura, un soporte…un mapa, un nido al que volver.

Comentarios por Observatorio