Bertha Díaz

Estar en las artes. Estar ante ellas. Ser aprendiz de danza, música, teatro o literatura. O, bien, desplazarme del deseo de indagar como estudiante/operadora de esos campos para simplemente observarlos (no solo ocularmente, sin con ese ensamble de más de cinco sentidos que tenemos y nos hace. Complejamente, entonces). Disfrutar de la afectación que producen los organismos vivos que son las obras de arte y que, en sus versiones más delirantes (es decir, en esas que se salen de los lindes de las convenciones) me han colocado en la tensión que implica gravitar entre el deseo de decir algo sobre ellas y dudar sobre cómo y por dónde empezar a hacerlo, qué palabras usar para ello. Dejar que mi lengua física (e inquietada) babee y balbucee sin temor (o siendo abrazada por el temor) frente a ese encuentro que me arrebata el decir organizado. Permitir que con la lengua de la escritura se genere una búsqueda de modos de expandir ese momento de temblor en el cuerpo que se produce ante un trabajo artístico, al presenciar la llegada de algo nuevo.

[Leo a Eduardo Milán:

La experiencia vital de lo indecible y de lo incomunicable, paradójicamente, no se puede dar sino mediante el lenguaje].

Llegué a la crítica tangencialmente, por el deseo de expandir esa experiencia disruptora de los mecanismos habituales del uso de los sentidos y del accionar de los decires. Empezaron a etiquetarme como crítica de artes, tras mi ejercicio como periodista cultural que comencé a los 20 años, en donde la relatoría informativa y con cierto énfasis crítico, en el sentido más convencional del término, me era insuficiente para dar cuenta de ese acontecimiento desorbitante. Luego pasé a ser crítica de artes escénicas, empujada por el desafío para el decir, implicado en la confrontación con la efemeridad propia de la danza, el teatro, la performance y sus cruces.

He aceptado el apelativo de crítica, a sabiendas de que he estado usando el rol para jugar a otra cosa: explorar maneras de expandir con mi voz aquello que se resiste a entrar en el lenguaje organizado. Mi afán aquí no es hablar de una tipología de escritura crítica, sino de conversar un poco sobre la experiencia de buscar unos mecanismos móviles que insisten en la dilatación de la antesala de la escritura, que es el lugar del encuentro con las obras y que luego se trasluce de maneras diversas en mis escrituras críticas. Un lugar que, años después, reconozco como un espacio del sensar, gracias a mis aproximaciones a las prácticas somáticas y ecosomáticas.

[¿Dónde comienza el acto de oficiar la crítica?, me pregunto.

Y me atrevo a decir: ahí donde el decir se suspende porque el cuerpo se inquieta].

Esa idea de sensar, que es acuñada del verbo en inglés ‘to sense’, tiene que ver con disponer el cuerpo a la potencia de la sensación, sin la prisa de dar nombre a eso que acontece, clasificarlo, interpretarlo de inmediato. A partir de insistir y cuidar ese sensar, entonces, la escritura se ensaya como extensión del tacto, vector por el que cruza algo que no pretende domesticar, sino con lo que conversa y se afecta.

Las tácticas que usé en mis primeros años de oficio siempre tuvieron que ver con esa experiencia corporal: un cuerpo de espectadora-sensante, que luego deviene cuerpo escribiente-sensante y por ello brega con los modos de uso convencionales de la escritura y de la institución crítica. Mi interrogación medular estaba asociada con cómo preservar aquella serie de repercusiones en mi aparato perceptivo acaecidas en la relación directa con la obra y conducirlas al territorio de la escritura crítica, sin que el alejamiento de la materialidad de la obra diluya la potencia sentida. [En el fondo lo que me interesa desde siempre es seguir prolongando ese tiempo del goce donde los sentidos están afectados]. La escritura crítica seguía, así, distanciándoseme sutilmente en tanto práctica para entender y diseccionar el aparato artístico y me conectaba más hondamente –a la par– con el apremio de preservar lo que le pasaba a mi cuerpo y con la insistencia de usar la escritura como aliada de la continuación de dicha reverberación.

Algunas de mis primeras tácticas (ingenuas) para trabajar en ello fueron las siguientes:

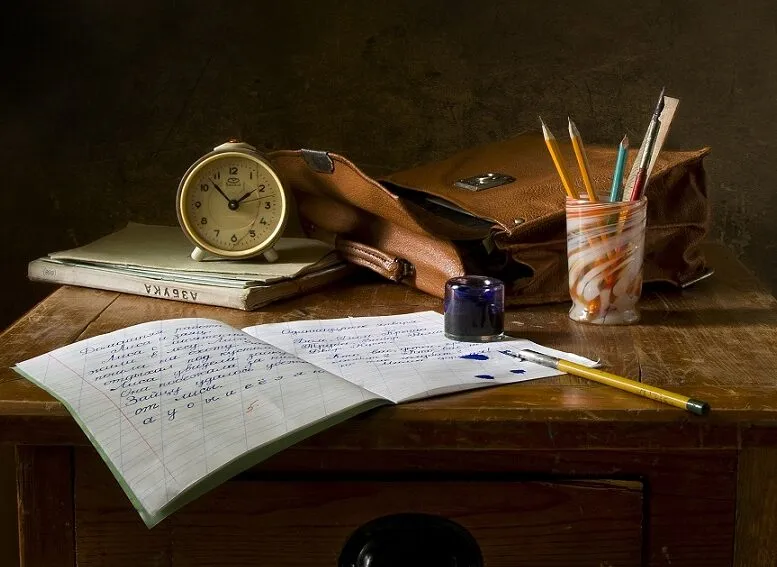

a) Llevar al espacio/evento artístico una libreta para tomar ciertos apuntes mientras era espectadora-asistente [apuntes que luego no podía descifrar porque no había contado con la apoyatura precisa para la escritura].

b) Portar conmigo una grabadora para registrar audios propios de las primeras impresiones corporales que habían quedado en mí luego de ver la obra.

c) Caminar fuera del sitio, sola, repasando silenciosamente escenas, fragmentos, retazos de lo acontecido mientras llegaba a casa, para que no desaparezca la huella de la experiencia, entre otras.

Ahora no las uso siempre, pero al hacer un recorrido por ellas, lo que noto es mi terca implicación corporal: la mano que insiste, la voz que detiene/suspende/expande, la memoria que re-pasa; es decir, que vuelve a caminar sobre el residuo invisible. Detecto un ejercer kinestésico intuitivo asociado a la preservación de esa excedencia, que aún me acompaña.

Ese ejercicio personal devino en la urgencia de salir de la auto-experimentación e ir hacia la construcción de un espacio colectivo en este tenor. ¿Cómo generar una red en la que juntxs sostengamos actxs del sensar en la antesala de la escritura? Concebí así un laboratorio como parte de una investigación al que llamé “El cuerpo como dispositivo de registro, activador de escrituras”, que lo activé en ciudades diversas, con artistas y no artistas. Se trataba de una especie de plataforma en donde espectadorxs que quieran seguir horadando en dicha experiencia quieran volverse ‘embriones de críticxs de artes escénicas’. En tal espacio eran invitadxs a transitar por una serie de prácticas corporales que tenían la intención de desautomatizar sus sentidos; es decir, los modos de uso familiares de la mirada, el oído, el tacto, etc., para poder abrirse a la experiencia con obras de manera más desnuda y, como pliegue de ello, derivar a la escritura.

Estas experiencias, que ahora circulan en mis espacios de clase, además de en mis prácticas individuales, no solo me han quitado la preocupación sobre si aquello que hago es o no crítica de artes escénicas, sino que me han permitido reconocer que no solamente sigo fascinándome de estar ante obras, sino que estoy (rehaciéndome permanentemente) con ellas. Pienso, digo y me desdigo gracias al encuentro con ellas y encuentro palabras, vínculos, pequeños misterios insólitos. Así, la escritura crítica no se me presenta como una experiencia que realizo sobre obras que analizo y sobre las que reflexiono, sino como un acto de deriva, siempre performativo, siempre inaugural, en donde exploro cómo mis sentidos se re-obran ante cada encuentro.

Comentarios por Observatorio