Ana María Crespo

Investigadora en la Cinemateca Nacional

Investigación.cinemateca@gmail.com

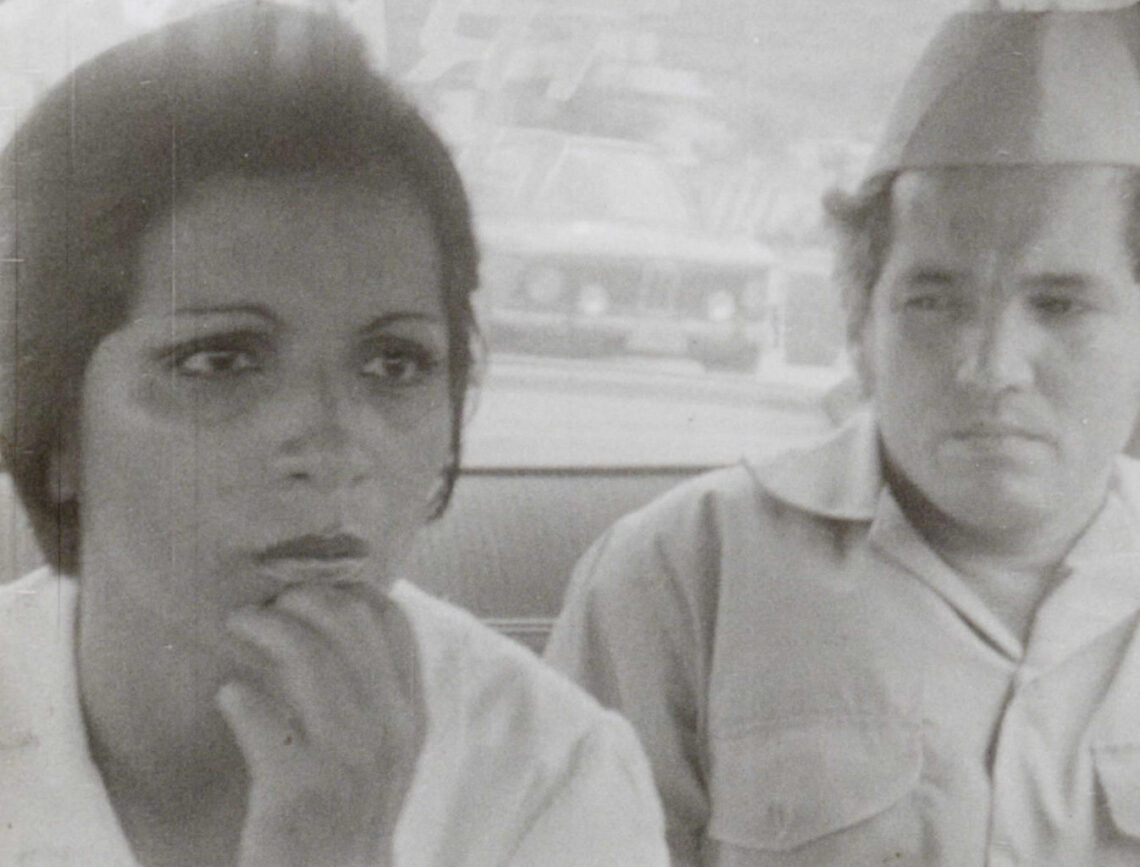

Se ha vuelto a reconocer en la pantalla. Ha transcurrido casi medio siglo desde que protagonizó el cortometraje Basura (1976). Las imágenes en movimiento se proyectan sobre una pared blanca en un espacio que, hasta 1985, funcionó como una bóveda del Banco de Descuento y que ahora es una pequeña sala donde se dictan clases o se presentan películas en la Biblioteca de las Artes. Por unos minutos, Emma Molina vuelve a recordar cuando fue la entusiasta bachiller que se apasionó por el teatro. Nos cuenta que todo empezó en los 1970. Estaba de vacaciones y vio un anuncio en un periódico donde se ofrecían las clases de la Escuela de Arte Dramático de la Casa de la Cultura. Era un programa de tres años, pero solo pudo estudiar durante dos años y medio por el cierre arbitrario de la escuela. Pese a que dejó de funcionar, Emma siguió participando en un grupo de teatro que le hacía frente a los abusos de la dictadura: el teatro obrero estudiantil. En la escuela, Emma Molina conoció a Iván Argudo, el director del cortometraje Basura, la primera y última producción audiovisual en la que participó.

Entre el año 1973 y 1976, Isabel Herrería, maestra y militante del partido comunista, fue la coordinadora del Centro Cultural Municipal. En este periodo, se dictó un taller de cine al que, según Emma, los compañeros del grupo de teatro asistieron. Como resultado de esta experiencia, tuvieron la idea de filmar un cortometraje con un pequeño presupuesto que el municipio asignó. Gerad Raad Dibo[1], quien fue el profesor de álgebra y trigonometría de Emma en el Colegio Guayaquil, trabajó como coordinador de Basura. El cortometraje es una adaptación de Martínez Queirolo del cuento La cabeza de un niño en un tacho de basura (1967), de Enrique Gil Gilbert.

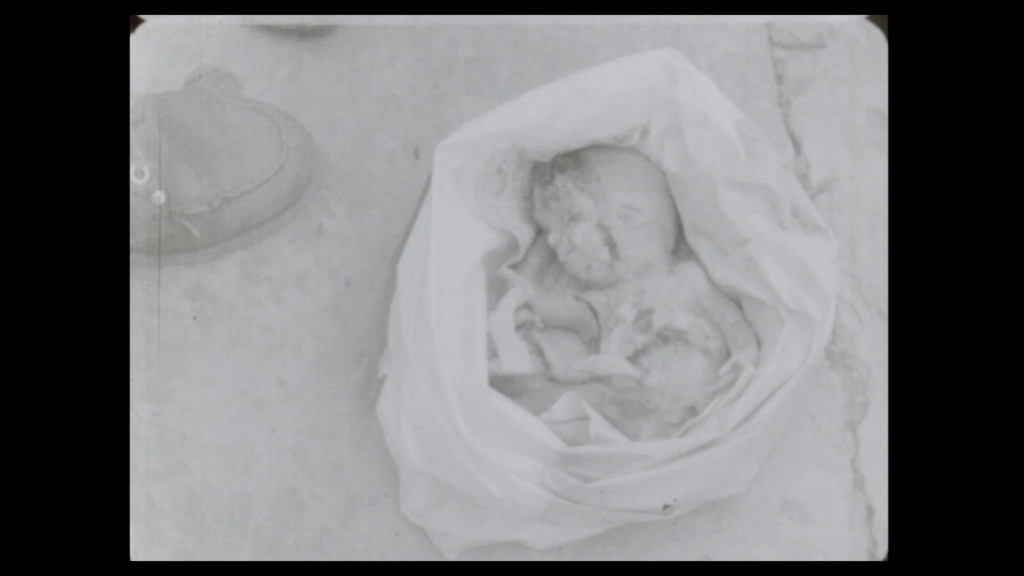

Basura inicia con un plano en movimiento de una mujer haciendo la cama. Es una de las trabajadoras del hogar que presta sus servicios para la familia. Un hombre se encarga del cuidado del césped. Vemos a otra mujer en el portal de la casa cargando un tacho de basura. Un gran jardín cubre el frente y la reja que separa los dominios de ese hogar ―dotado de un pequeño ejército de trabajadores― y la calle, puede ser franqueada con facilidad. Un hombre corre por el barrio repartiendo los periódicos. El hallazgo funesto se da cuando el recolector de basura llega y deposita en su tanque los desechos que la mujer dejó en la calle. Al examinar la funda, observa la cabeza ensangrentada de un niño. Más gente se aglomera a su alrededor y lanzan piedras contra la vivienda. Un uniformado irrumpe y empieza a someter a golpes a las personas. Cuando comprende el motivo de su ira, decide llamar a respaldos. Un vehículo con el lema “Trabajamos para cuidar su vida” acude. Somos testigos de la conversación entre los agentes y los dueños de la casa, un matrimonio burgués. La esposa se exaspera. Vemos que los agentes escoltan a una de las trabajadoras del hogar hacia el exterior mientras la gente intenta agredirla.

Una violación, un hijo no deseado, un aborto. En esta secuencia vertiginosa se encapsulan algunos de los hechos que ocurren en esta historia, muchos de ellos velados. “Es muy duro comentarlo”, dice Emma cuando le pregunto cómo fue su experiencia interpretando al personaje principal en Basura. Ella hizo las veces de la trabajadora del hogar a la que se acusa de haber degollado a un niño recién nacido y luego arrojado sus restos a la basura. “Eso era como el pan del día, no sé si en Guayaquil solamente porque lo que le pasa a mi personaje le ocurría a muchísimas jovencitas que eran empleadas domésticas en casas”, dice Emma para referirse a los casos de abusos sexuales que tenían lugar en los hogares burgueses y que en el cortometraje de Argudo se sugiere en una escena en la que el hijo de la familia de bien le propina una nalgada a una de las trabajadoras del hogar.

La historia detrás del archivo

Los archivos tienen una vida secreta. Una que tiene que ver con sus tránsitos y con esos sitios en los que han permanecido ocultos. Escondidos en un cajón, o como ocurrió con los archivos del cineasta chileno Luis Costa, dentro de una maleta que estuvo en la casa de Jorge Massucco por algunos años. Al interior de esa maleta, dentro de una lata, estaba el material fílmico donde se encontraba un fragmento silente del cortometraje Basura, en el que Luis Costa hizo dirección de fotografía y cámara. Tiempo después esos archivos volverían a las manos de Costa quien los depositó en la Cineteca de Chile. El 5 de febrero de 2024, por correo electrónico, llegaron a la Cinemateca Nacional del Ecuador desde la Cineteca de Chile 10 archivos digitales que forman parte del acervo de este cineasta. Dice Luis Costa que transcurrieron al menos diez años para que puedan ser depositados en la Cinemateca Nacional. El 16 de enero de 2025, finalmente su deseo se cumplió.

Luis Costa atracó en el último puerto del Caribe en 1975. Como supe luego de ver el documental Punto de Encuentro[2], enfrentó la tortura durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Fue detenido por la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional)[3], la policía secreta de Pinochet, y logró sobrevivir al horror que enfrentó en Tres Álamos. Consiguió una orden de deportación y su destino fue Siria, el único país que le ofreció visa, pero gracias a las gestiones de familiares y amigos, se quedó en Guayaquil y fue parte de un momento histórico en el que cine proliferó en la ciudad. Además de participar en Basura, Costa[4] también hizo fotografía y cámara en el cortometraje Naturaleza muerta (1977), del cineasta Gustavo Valle, cuyo archivo original estaba perdido[5] y fue uno de los hallazgos entre los materiales que llegaron desde Chile.

Gran parte de la acción en Basura se desarrolla en Urdesa, un barrio que se empezó a construir en 1955. El lugar se puede identificar por una mansión que aparece en un plano y que sigue de pie sobre las calles Bálsamos Norte. La casa de la familia donde el conflicto estalla era del Dr. Cuesta, cuñado de Isabel Herrería. Por testimonio de Luis Costa se conoce que tras la grabación, la casa debió ser pintada nuevamente. En una escena se observa cómo un grupo de vecinos lanzan piedras contra la vivienda al saber que ahí vivía la responsable del asesinato del niño. Costa dijo que usaron bolas de papel para simular las piedras. También contó que en la escena en el basural —lo último que vemos antes de que termine el cortometraje—, los niños que se acercaron a escarbar entre los restos no eran actores. Lo más curioso que relata es que uno de los niños le dijo que tenía un aparato como el que estaba usando para grabar: una cámara Bolex. Días después pactaron la compra y venta, y Costa tuvo su propia cámara para seguir haciendo cine.

Aunque de Basura solo sobrevivió un fragmento de 12 minutos, en el archivo, las obras completas o sus ruinas son materiales que nos permiten seguir hilando la historia del cine nacional. Gabriele Perrone, restaurador e investigador de cine, dice que un fragmento puede ser “la evidencia de un trabajo redescubierto —el único elemento sobreviviente de una producción que se previamente se creía perdida—”[6] (2024, 18) y, por lo tanto, se convierte en una memoria que aun en su condición incompleta, conserva la potencia de dar testimonio del tiempo en que fue producido. Basura nos habla de una época en la que pese a la escasez de recursos económicos y técnicos, se insistía en hacer cine en Guayaquil. También plantea un contraste entre clases: mientras unos se dedican a la recolección de desechos, el cuidado de los jardines, las labores domésticas, otros tienen tiempo para el ocio. Mientras unos escarban en la basura para sobrevivir y deben guardar silencio ante los abusos, otros mantienen intacto su privilegio. Estas preocupaciones por las dificultades que experimentan los sectores más vulnerables están representadas en este cortometraje, que abre una pequeña rendija por donde podemos espiar a un Guayaquil de antaño.

[1] En el colegio Guayaquil Gerard Raad (1935-2024) dirigió un grupo de teatro. En los setentas, fundó y estuvo al frente del cine club de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas.

[2] Punto de encuentro (Chile: 2022), dirigido por Roberto Baeza, guion de Alfredo García, Paulina Costa y Roberto Baeza, con música de Ricardo Santander y fotografía de Alejandro Carrasco.

[3] En el libro Guayaquil en ruinas, editado por Libertad Gills y Martín Baus, se incluye “Deportación a Siria con escala en Guayaquil: Conversación con Lucho Costa”, donde se puede conocer con más sobre la historia de Costa en Guayaquil. La conversación tuvo lugar entre abril y mayo de 2022.

[4] El fondo Luis Costa está compuesto por los archivos: Basura, 2 Cadáveres y 1 Funeral, Dominio de la Sin Razón, El Ángel Mensajero, El Puente, Los Niños, Naturaleza Muerta, Nuestra Hamaca Sueño y Olvido, Portovello, Rincón de los Artistas, Sigamos Sembrando Milagro.

[5] El documental Descartes (2009), Fernando Mieles se pregunta por la desmemoria en Guayaquil, una ciudad que le ha dado la espalda a uno de sus cineastas. En un viaje hacia el interior del archivo de la Biblioteca Municipal tras la búsqueda de las obras extraviadas de Valle, se constata la inexistencia del rollo de Naturaleza Muerta.

[6] Gabriele Perrone, “L’isola Scomparsa. Fragment: Reconstruction and Reflections,” Journal of Film Preservation (2024).

Comentarios por Observatorio