Por Isaac Morillo

Debo anotar que no es la primera vez que leo este relato. De hecho, esta es mi segunda lectura, la primera ocurrió a inicios del 2020, a un mes de que estallara la pandemia en este pequeño espacio geográfico de líneas imaginarias que llamamos Ecuador. Hablo de un momento en el que todo a simple vista parecía tranquilo, aunque claro, esta tranquilidad no era sino la añoranza de un tiempo tergiversado o idealizado gracias a los dos años de aislamiento obligatorio que tuvimos que vivir, en donde todo lo malo tomó protagonismo y se volvió todavía peor.

Esa primera lectura tuvo lugar durante mi primer semestre universitario. Había regresado de pasar las fiestas de navidad y fin de año en Quito, con mi familia, mi mascota y mis amigxs. Justamente, aquellas fechas, habían coincidido con la Feria Internacional del Libro Quito 2019 (FILQ 2019), en donde personajes como Alice Goy Billaud, Natalia García Freire, Ernesto Carrión, Gabriela Ponce, entre otrxs, exponían sus obras más recientes y realizaban varias charlas relacionadas con la literatura.

Solange Rodríguez, por su parte, también estaba ahí. No logro recordar qué otros libros o charlas estaba exponiendo, pero dentro de todo lo que pudo haber hecho en la feria, se encontraba el lanzamiento de su cuentito titulado La madre, publicado por la editorial Lenguadiabla. A partir de ese instante memoricé el nombre del texto, en espera de regresar a Guayaquil para preguntarle personalmente sobre él.

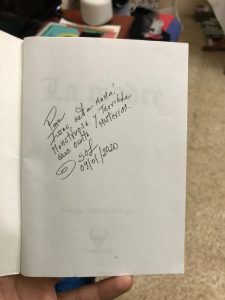

Al regreso del feriado pude preguntarle a Solange sobre La madre en el contexto de mi clase «Lectura y escritura del relato». Apenas terminó, me quedé un rato hablando con ella. Le conté que hubiese querido saludarla en la FILQ y que no había podido asistir a su lanzamiento en Quito aquella vez. Tras ese arranque de sinceridad creo que se le abrió el corazón y terminó ofreciéndome su libro como regalo. Obvio, me sentí halagado y emocionado con el gesto. Antes de eso no había leído casi nada de ella, sino uno que otro cuento. La siguiente semana fue el gran día, apenas finalizada su clase me entregó el libro, que es pequeño, en formato fanzine, color verde limón y con el título en una topografía negra gótica. Además, me lo había firmado con la siguiente dedicatoria:

Lo único que podría decir bien entre pinzado que “arruinó” ese agradable momento fue cuando abrí el libro para leer la dedicatoria y me di cuenta de que mi nombre estaba mal escrito. Juro que lo habría dejado pasar, si es que hubiese sido un caso aislado, pero no, desde que la conozco ha escrito mi nombre así y, aunque le he corregido —«Solange, mi nombre es con doble A, no con doble S»— y lo leía semanalmente en el listado de la asistencia, parece que aquello jamás fue un impedimento para que lo dejase de escribir de tal manera. Total, para ella soy Issac, no Isaac.

En lo sucesivo, Solange me comentó que más que una obra original, La madre se trata de una reescritura de un antiguo cuento ruso, que incluso nos había enviado a leer en clase, aunque por desgracia no recuerdo su nombre ni el de su autor. Le dije que, apenas terminara de leer su texto, me iba a acercar para charlar sobre él.

Ese mismo día lo leí. Al no ser muy largo, me tomé el tiempo de hacerlo durante el regreso a casa en Metrovía. Lo leí mientras estaba parado, agarrado de un tubo, sudado y apretado en medio del gentío propio del transporte público, un escenario que siempre me ha planteado varios sentimientos. Antes de la pandemia lo veía como un lugar cansino y en cierta medida acogedor, debido a la cercanía obligatoria que se tenía (y se tiene) con los demás usuarios y por cómo a su vez los diversos rostros que se encuentran allí resultan entretenidos. Me gusta pensar de dónde vienen o a dónde van: me parece un ejercicio visual interesante. Después de la pandemia, por el contrario, encuentro al transporte público como lo que es: una mierda con un pasaje demasiado caro.

Pero al tener esa idílica percepción sobre “La Metro” en el 2020, pude leer el texto de Solange de una manera algo romántica, y no en el mal sentido que suele tener esa palabra. De esa primera lectura logré sacar ciertas conclusiones, como también desbloquear de mi memoria uno que otro recuerdo que habría de contarle a Solange en nuestra próxima conversación.

Pasada esa semana, volvimos a vernos las caras, esta vez yo me acerqué a ella para decirle que había terminado de leer su relato. Nos sentamos a esperar un momento que las cosas en el salón se calmen y comenzamos a hablar. Le conté lo mucho que me había llamado la atención. Sentí —le dije— que tenía varios elementos que parecían transcender la reescritura y se convertían en hechos vivenciales, tal vez propios de la autora, cosa que ella misma me confirmó. A su vez, le comenté sobre una historia que hace años me contó mi madre y que, por obvios motivos, relacioné directamente con el cuento, puesto que esta trama en sí se parece mucho a lo contado por mi madre, con la única diferencia del final, en donde cada una de estas dos madres —la del texto y la otra— tomaron y acogieron lo sucedido desde polos muy opuestos; una se acogió a lo vivido y la otra buscó ayuda.

La historia era sobre una amiga suya del colegio que se había quedado embarazada, pero que faltando pocos meses para el parto perdió al bebé. Aquello fue un golpe tan grande que, durante su duelo, comenzó a escuchar el llanto de su bebé no nacido, en todo momento y lugar. Mi madre me decía que incluso hubo ocasiones que, durante clases, el llanto del bebé se le manifestaba, haciendo que su amiga llore sin control, pues pensaba que de algún modo seguía vivo, o que le andaba buscando en el corredor del ya botado colegio nocturno Gabriela Mistral.

Y así fue por varios meses, en donde el estado físico y mental de su amiga se fue deteriorando, hasta que no tuvo otra alternativa que suspender su educación y rehabilitarse con psicólogos, terapias y Dios. A partir de ese punto de la historia, mi madre no me supo decir lo que pasó con ella. Desconozco si tuvo otrxs hijxs o si solo se sumergió más y más en el llanto de su bebé no nacido —cosa que sí hizo la madre del relato—. Tras contarle esa historia, Solange no me supo decir mucho y solo nos terminamos retirando.

Volvió a pasar el tiempo y entramos a la pandemia, ese momento fue de cierto modo clave, ya que por claras razones me tocó retornar a Quito y por ende tuve mucho tiempo libre para llorar, leer y releer varios textos que había olvidado. Entre esos estaba La madre, el cual —al igual que resto de mis cosas— pasó como año y medio dentro de una bodega en Guayaquil, debido a que tiempo atrás, durante mi huida de esa ciudad, no alcancé a llevarme nada más que ropa. Tuve que esperar demasiado para, en mi retorno, ver el estado de las cosas que dejé; algunas no se conservaron bien.

Al tener el libro de nuevo en mis manos y en un contexto totalmente distinto, la lectura se volvió más oscura de lo que la recordaba. Supongo que el hecho de haber hablado con Solange pudo haber influenciado, y también mi edad —en la primera lectura apenas tenía diecinueve años—, principalmente porque se explora la maternidad —un concepto que de por sí es muy ajeno a mí—, teniendo en cuenta que en el cuento la madre jamás logró ser madre, de hecho, ni siquiera pudo fecundar un embrión. Desde el principio el texto es claro sobre lo que la madre tuvo dentro de sí no fue más que un teratoma[1], haciendo que todos los acontecimientos posteriores, inclusive antes de que ella salga del hospital tras el “aborto”, estén determinados por la negación a un posible duelo que no debería estar presente.

“Se fueron con los restos del legrado dentro de una funda de papel. La madre salió usando una silla de ruedas, como todas las demás parturientas. En el ascensor recibió las felicitaciones de quienes se cruzaban en su camino y sabían nada de su caso”[2].

Por otro lado, aquellas aseveraciones tampoco poseen mayor validez, principalmente por el hecho de que yo jamás podré experimentar la sensación y pérdida de un embarazo, peor el de tener un ser que crece y se alimenta dentro de ti y de quien de repente se deba asimilar que jamás existió. Tal vez desde mi posición podría en algún momento —espero que jamás suceda— experimentar las acciones cometidas por el padre, que cae en el alcoholismo y toma decisiones moralmente cuestionables, sobre todo en el momento en el que se encuentra con la madre e intentan sobrellevar el duelo y los síntomas propios de una depresión postaborto. La madre, por su parte, recurre a la evasión, autoaislamiento y al delirio de escuchar que su hijx llora, pensando que le está buscando:

“—Ven— le dijo con dulzura, colocándose a horcajadas sobre la otra pelvis dispuesta— ¡No! —le dijo el padre — zafándose de ella con aversión — No puedo desearte ahora, no seas ridícula. —Y entró al baño dando un portazo, para después dejar correr el agua de la ducha“[3]

La casa también es un protagonista del relato. Durante gran parte del libro, los hechos ocurridos tienen lugar en la casa que usualmente es vista como un ambiente familiar, en donde lxs hijxs, padres, hermanxs, abuelxs y demás parientes conviven en armonía. Se supone que la casa es el eje, el símbolo absoluto de la estabilidad familiar. Sin embargo, conforme avanza la historia vemos cómo este espacio, que debería generar seguridad, se va eclipsando a favor de la casa de la ceiba. Este se convierte en un lugar totalmente enajenado, lleno de misticismo, personas paranoicas y desconocidas, el lugar en donde al final descansará el hijo no nacido.

La madre finalmente acoge este inmueble abandonado, que el padre ha tratado de vender por años, y lo vuelve suyo y de su hijo, quizá como un reflejo de lo sentido por la madre desde el momento en el que entró al hospital y, con el deseo de terminar todo, entierra los vestigios del hijo y cuelga una santa animita[4]. Por supuesto, esto no significa que los llantos, apariciones y demás actos fantaseados desaparezcan, solo dan fin a una parte de la historia que termina en un plot twist brutal: «amado hijo, quiero que vuelvas a mí. Si estuvieras conmigo podría soportarlo todo, inclusive tu muerte»[5].

Finalmente podría decir que La madre es un texto que trabaja la maternidad desde una perspectiva extraña de ausencia o anhelo, el hecho de que todo esto sea producto de un teratoma, pone en evidencia el amor de madre y lo ilimitado que puede ser, por más que sea por un hijx no nacido o que en verdad jamás existió, una madre siempre será una madre.

Por otro lado, considero que Solange Rodríguez hizo un trabajo de investigación y reescritura impecable, y esto sin perder el estilo tan propio que la autora ha ido consolidando con el pasar de los años. Quizá cuentos como los que aparecen en su libro La primera vez que vi un fantasma (2018) y los de su más reciente libro De un mundo raro (2021), podrían ser percibidos como textos más elaborados y propios para empezar a leer a esta gran autora guayaquileña. Sin embargo, La madre no se queda atrás y sigue siendo excelente opción de lectura para pasar una tarde o mientras vas viajando en el transporte público.

[1] Según el Instituto Nacional del Cáncer (INC), es un “tipo de tumor de células germinativas que a veces contiene varios tipos de tejido, como pelo, músculo y hueso. Los teratomas pueden ser maduros o inmaduros según cuán anormales se ven las células al microscopio. En ocasiones, los teratomas tienen una mezcla de células maduras e inmaduras”.

[2] Solange Rodríguez Pappe, “1”, en La madre. (Lenguadiabla, 2019) 12.

[3] Solange Rodríguez Pappe, “4”, en La madre. (Lenguadiabla, 2019) 38.

[4] Según Revistas chilenas, es un mausoleo “que han construido familiares y devotos para el alma en pena-están presentes en caminos, rocas al borde del mar, curvas de carretera y en todos aquellos lugares donde las personas han sido víctimas de una muerte violenta y sorpresiva”.

[5] Solange Rodríguez Pappe, “4”, en La madre. (Lenguadiabla, 2019) 46.

Comentarios por Observatorio