Kevin Cuadrado

*Fotografías por Alexa Cuadrado

Si nos detenemos a observar la pintura ecuatoriana del siglo anterior, los de Araceli Gilbert, Oswaldo Guayasamín y Rendón Seminario son nombres que creemos reconocer casi de inmediato, pero no el de Guillermo Muriel, aunque posea una relevancia similar. Probablemente por la numerosa cantidad de dibujos y pinturas realizadas, su obra se haya diluido en un gran abanico de opciones, e incluso al momento de ser exhibida al público parece confundirse entre la de otros tantos artistas. Su obra es una amalgama de técnicas y formatos que abarcan las más raras búsquedas de expresión en las que los límites no poseen una referencia medible tradicional ni intencionalidades que respondan a un sentido estricto de la pintura lo que le otorga un carácter rebelde e inquieto. A esto se le aumenta la no acostumbrada postura antimercado, así como el oficio de etnógrafo visual que ejerció sobre las calles de un Quito que de a poco ha ido desapareciendo.

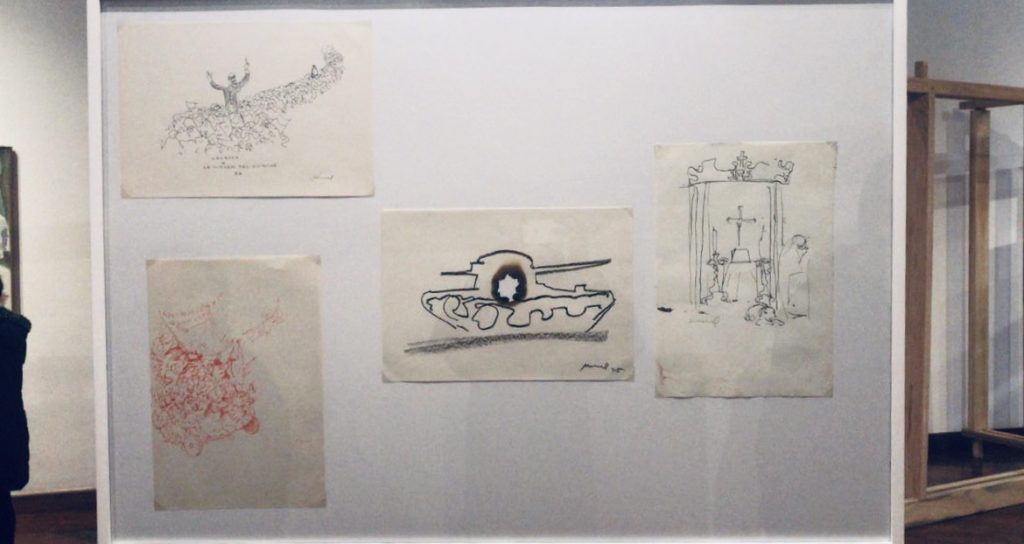

Uno de sus dibujos más extraños, por ejemplo, representa a una generación violentada por la fuerza del orden a través de un agujero que atraviesa el centro del papel donde está encarnado un tanque de guerra, mientras que otros hablan de abrazos en alcobas familiares. Dibujó cientos de escenas, algunas detrás de tarjetas de presentación, además de muchas pinturas en grandes formatos, que incluyen el collage, entre las que exhibe una galería de presidentes, danzantes y payasos, así como varias muestras de personas en bicicleta. Es permitido pensar que no toda su obra tiene la misma relevancia, aunque sí una gran parte. ¿Es comparable con Saura o Tharrats?, pregunto, más por curiosidad que por ánimos de igualación. ¿Y con Kingman y Guayasamín? Definitivamente: tiene una técnica auténtica y es tan buena su obra como la de ellos, y puede que, como artista plástico, haya tomado más riegos que cualquiera de los cuatro.

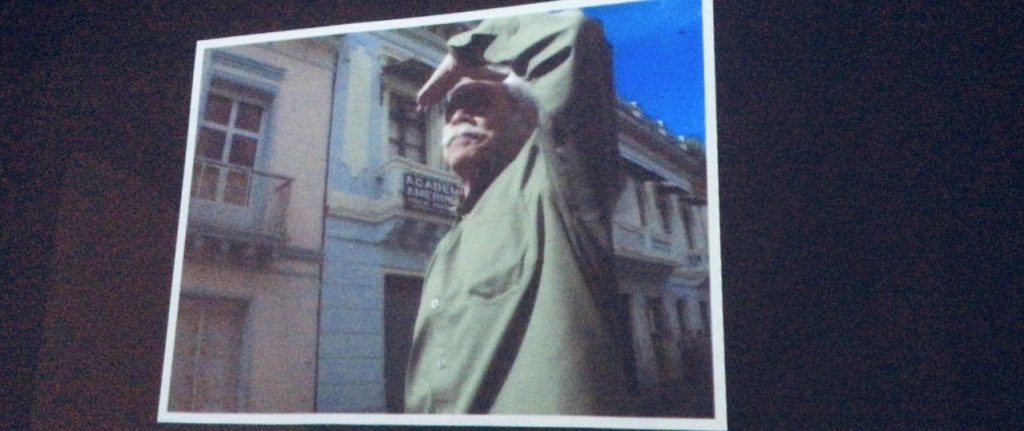

Su asentamiento en Quito es una historia estimulante que el documental Las pasiones de Muriel, que ha realizado su hijo Álvaro en honor a su muerte, ha intentado retratar a través de testimonios íntimos. Las vidas largas, como es sabido, se difuminan ante el imparable reloj que mide el ahora de las sociedades. Sin embargo, en la nuestra, a veces, nos permitimos olvidar este hecho para consentir que las obras de los grandes artistas sean el testimonio que nos queda de una época anterior a la nuestra, incluso, reafirmando este hecho, tomamos por verídicos e incuestionables sus argumentos. Al referirnos a estos grandes artistas que han vivido en un tiempo ajeno, con una imaginería disociada de la de hoy y un profundo compromiso con su época, se vuelve más complicado reconocernos en sus obras, aunque seamos, inconscientemente, parte de ellas. Tal como el propio Muriel dijo, «He pintado la vida que me tocó vivir».

Su pintura es una actitud inquebrantable que los diversos estudiosos que se han detenido a mirarlo en los últimos cincuenta años han reconocido con hondo compromiso.

Guillermo Muriel nació en Riobamba en 1925 y se trasladó a Quito a temprana edad en donde creció rodeado de una atmósfera rebelde y artística. Su paso por la Escuela de Bellas Artes lo llevó a soñar en ser muralista, aunque sus obras habrían sido derrumbadas por la carga política que mostraban. Formó parte del VAN (Grupo de Vanguardia Artística Nacional), que cuestionó la Primera Bienal de Quito debido a que estuvo organizada en función de los regímenes militares latinoamericanos de la época. La Anti Bienal era una exposición que reunió el talento de varios artistas cuyo deseo era que la pintura fuese una actitud. En el VAN, después de ser criticado por su anti postura, mostró el disgusto por los manejos del arte a cargo de las instituciones y los artistas plásticos mediocres y sumó a su expresión pictórica una visión política en busca de un pensamiento colectivo. En un momento el VAN se disolvió en Ecuador, donde el régimen militar perduró por varios años.

Muriel mantuvo su postura tanto en las exposiciones individuales como en las colectivas, oportunidades en las que profundizó el inconformismo y el sentido crítico. Una colección de sus dibujos, Muriel. La muerte, el poder, la ternura y la fiesta. Dibujos 1965-1980, fue expuesta al inicio de este año y lo devolvió a la vida. Sus dibujos eran trazos convulsos y acertados, lo cual era de esperar perteneciendo a un artista inquieto, pero también se notó en ella que había alcanzado con esa mixtura unas coordenadas claras y audaces para la realidad latinoamericana.

En marzo Muriel se despertó con sus dibujos, los que, además de resistir más activos que él, conformarían una composición crítica de pensamientos de izquierda y anhelos personales. Ese despertar motivó la segunda lectura generacional de su obra, en el Centro Cultural Metropolitano, y reunió a una juventud que no lo vio bailar por las calles de Quito. El testimonio fílmico permitió acercarse a los espectadores de una manera íntima a su pensamiento. Los regímenes militares ya no existen en Ecuador ni en Latinoamérica, o eso creemos, pero tenemos regímenes similares de orden. El pensamiento, entonces, prevalece. Muriel ligó sensibilidades actuales con las de cincuenta años atrás y con el imparable reloj que determina el ahora de las sociedades. En una hora gracias a María del Carmen Oleas, curadora de la exposición, Muriel recuperó el latido que fue apagándose por la fuerza de la inacción de las artes en la que ha vivido el país, y se encontró con otros latidos similares. La exposición presentó a un Muriel en medio de otro despertar, el de la gente tras la pandemia. Volvió al circuito artístico del Ecuador, mientras su ideal se convierte en referente para enfrentarse a la inacción. Depende de nosotros determinar durante cuánto tiempo lo mantendremos despierto.

Muriel se encerró solo con sus dibujos, al borde de la soledad y sin que le importase el reconocimiento público y las ceremonias que estas conllevan. Impartió clases a jóvenes promesas de la Escuela de Bellas Artes y de la Facultad de Artes de la Universidad Central y se ganó intensamente el cariño de los estudiantes. Aquí un fragmento del manifiesto del VAN de 1968 que encontramos en El Tiempo y que resume, en parte, su pensamiento:

Conscientes de la inaplazable necesidad de búsqueda de la expresión plástica que devenga en un contacto más directo con el hombre común, de un lenguaje de dimensión social que traduzca la voluntad colectiva de superación vital y que proponga, al mismo tiempo, un nuevo orgánico plural de la inteligencia; que dicha intención de búsqueda solo pueda desarrollarse en forma positiva a través de un continuo proceso de liberación de la carga de mitos y tabúes que nos han conducido al estancamiento cultural en todos los órdenes; conocedores de que dichas condiciones paralizantes forman parte de una vasta confabulación tendiente a mantener a nuestros pueblos en su estado de subdesarrollo culturales han llegado a límites vergonzosos de enajenación e inautenticidad, con la consciente o inconsciente colaboración del gobierno, instituciones culturales y artísticas en general, incluyendo la nuestra y convencidos de la necesidad de cambio y renovación en todos los órdenes a fin de canalizar lúcidamente la estructuración de una cultura propia de consecuente afirmación como pueblo para una ubicación digna en el proceso universal, resolvemos: […]

En cierta ocasión un integrante de la VAN habló con la prensa y se reavivó positivamente el pensamiento del grupo. Tábara le acompañó en el proceso artístico y junto a otros pocos formularon las coordenadas de la pintura nacional. Cuando él dijo esto ensanchó el espíritu de Muriel. Presiento que fue así, después del hondo sentimiento de compromiso, él dijo unas sentidas observaciones al respecto:

Nosotros estábamos convencidos de que debía operarse un cambio en los conceptos artísticos del país. Lo que encontramos fue mucho arte político que ocultaba la mediocridad artística, con la creencia de que el único camino era insistir en el realismo social. […]

Pese a disolverse el VAN, para Muriel fue un tiempo de gran actividad. Pintó innumerables dibujos en formatos pequeños y algunas obras más elaboradas. También desarrolló su idea con todo lo que le rodeaba y veía durante las salidas que hizo a las calles de Quito en busca de historias. Algunas de estas las vemos en los dibujos que se ambientan en el centro, una serie de coches de madera descendiendo por una pendiente, niños aprendiendo a caminar de la mano de sus madres, las elecciones de algún gobierno en turno satirizadas mediante alusiones zoomórficas donde el pueblo sirve de carromato o mula que carga al nuevo presidente, al comandante, al que tiene el poder. Nos proveen una perspectiva de aquellos años no muy alejada de los relatos de César Dávila Andrade. Muriel fue un significativo contador de historias. Por más que intentemos ver un dibujo inmóvil, en la obra latiente, encontramos a personajes viviendo un pequeño universo. Mientras algunos ven pintura regada y trazos libres, las pequeñas vidas que el dibujo guarda son los motores de una realidad plástica.

Los dibujos íntimos y los que representan a la sociedad de Muriel poseen numerosas escenas cercanas al cine y detalles memorablemente erigidos. «El dibujo debe ser estimado altamente, ahí está reunida la esencia de lo que el artista tiene que decir», dice, por ejemplo. O: «Pienso que el día que la gente dibuje más y hable menos, esta será una sociedad digna de vivirse». Sus apreciaciones sobre cualquier aspecto de la vida, desde el orden social de un país hasta la importancia de las artes en un pueblo, son serias y muy íntimas. Esa introspección se vio reflejada en su vida, donde él era un dibujo de sí mismo. En The pervert’s guide to cinema, Slavoj Zizek, haciendo referencia a las píldoras azul y roja de The Matrix, dice: «yo quiero una tercera píldora. ¿Pero qué es la tercera píldora? Ciertamente no es algún tipo de píldora trascendental que conduzca a una falsa experiencia religiosa tipo fast-food, sino una píldora que me permita percibir, no la realidad tras la ilusión, sino la realidad contenida en la propia ilusión». Desconcertado, entonces, por la notoria semejanza, que es prácticamente una visión sobre el mundo en el proceso de vivir y de crear, muy propia de los artistas comprometidos, pienso en los dibujos de Muriel como la tercera píldora.

«Quiero que mi obra resista al tiempo ˗expresó Muriel˗ y que ojalá sea entrañablemente una expresión de mi pueblo». Le gustaba la gente común y el desarrollo tan natural de sus vidas, pues ahí encontraba el verdadero sentido de las cosas. Tal vez sin darse cuenta, o de ello, había descubierto que la pintura, sea sola o junto a otras expresiones culturales, en la que el pueblo participe un momento al menos, es un instante en el que la realidad es contenida en la ilusión del trazo.

Hay motivos para pensar que el artista persiste al paso del tiempo, pero para nuestro ahora solemos pensar que únicamente podemos dialogar con él a través de su obra. Este marzo, mientras mi hermana y yo deambulábamos por la sala de exposición, creí ver a aquel hombre mayor que más de una vez encontré de camino a casa. En aquel entonces no lo conocía, a veces lo miraba porque bailaba junto a un ciego que tocaba el acordeón en la calle Sucre que le seguía el ritmo con el pie derecho, y la última vez que encontré a Muriel en medio del camino, yo seguía siendo un niño, pero ahora comprendo, con el manifiesto del VAN, que:

La posición del verdadero crítico implica una interacción con el artista en el fenómeno creativo que anula la manía de ubicar el arte en la simple preferencia.

Y que Muriel siempre estaba creando. Y que nunca estuvo solo. Y como él dijo: «Espero que no llegue el fin del arte».

Alvaro Muriel

24 de marzo de 2022 — 15:37

Estimado Kevin,

Considero, personalmente, y a pesar de la subjetividad obvia que empaña mi criterio, tratándose de mi padre, que tu artículo es de lo mejor y más acertado que se ha escrito nunca sobre la obra de Guillermo Muriel.

De corazón, felicitaciones!!! y muchas gracias.

Álvaro

Kevin Cuadrado

26 de septiembre de 2022 — 10:02

Estimado Álvaro,

tu respuesta es algo grande para mí, porque es recibir un poco de tu padre, uno de los pintores que más he admirado y admiro en mi constante hoy.

Un abrazo.

Belém Muriel

24 de marzo de 2022 — 16:00

Muchísimas gracias por este artículo sobre mi Padre, tan completo, bien escrito y sensible a su obra.

Ha sido un inmenso placer leerlo.

Belém Muriel

Luis ernesto armendaris

15 de mayo de 2022 — 18:30

Un recuerdo infinito de tu padre que lleno de alegría siempre nuestra casa. Amigos entrañables les recuerdo siempre.

Kevin Cuadrado

26 de septiembre de 2022 — 10:03

Un abrazo grande, Belém.

Es grato e importante leer una respuesta de tu parte.

Lucía Castro

26 de marzo de 2022 — 21:50

Gran artículo sobre el maestro Muriel!! Un placer leerlo