Geovanna Goyes

En un mundo saturado de imágenes digitales, editar la memoria implica reorganizar el pasado para darle un nuevo sentido. Esa otra selva blanca, la conmovedora propuesta de la cineasta Teresa Arredondo, ofrece una posible respuesta a esta pregunta. Desde mi perspectiva, el documental propone una mirada profundamente nostálgica, en la que el duelo y el recuerdo se entrelazan de manera íntima. La puesta en escena construye una narrativa fragmentaria en la que su hijo Simón, los objetos cotidianos, la figura de la abuela y el legado de su padre conforman un mismo tejido. En este montaje emocional y semiótico, lo que se edita no es solo una serie de imágenes, sino la memoria misma como texto cultural. Tal como señala Yuri Lotman, “los nuevos textos son textos ‘no regulares’ […] respecto a los cuales se presume que están dotados de sentido”. Así, editar la memoria es reorganizarla para producir nuevos significados desde lo fragmentado.

Uno de los aspectos más notables del documental es su estructura: no sigue una línea temporal tradicional, sino que se presenta como un mosaico, una forma de narrar que reproduce el funcionamiento natural de la memoria. A lo largo de la obra vemos imágenes de los árboles Hibaku Jumoku, retratos de la abuela, escenas de la vida cotidiana de Simón e incluso grabaciones del padre durante su infancia. Estos elementos conforman una colección íntima que se revela poco a poco. Los objetos heredados —manuscritos, cintas, fotografías— no son simples accesorios, sino piezas clave de un archivo personal desde el cual Arredondo reconstruye su historia familiar.

La voz en off de la directora actúa como un monólogo interior. Es una voz serena y desnuda que comparte pensamientos y recuerdos sin buscar explicar las imágenes, sino acompañarlas. Habla de su casa, de sus padres, de su hijo, y al hacerlo, crea una atmósfera que invita a escuchar con atención, no solo la información, sino los detalles y emociones que se esconden entre las palabras. Este recurso le da al documental una cualidad íntima y profundamente evocadora.

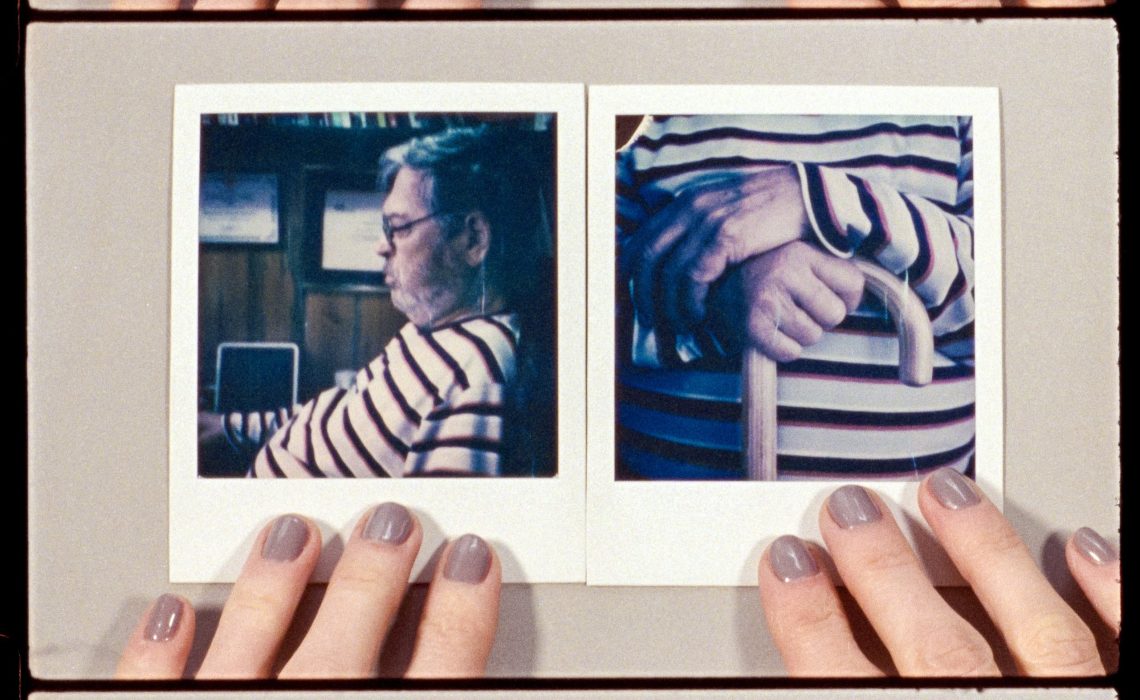

Las tomas de las manos de la directora manipulando documentos y objetos funcionan como gestos de remembranza, como una arqueología de la memoria. Cada movimiento revela el deseo de preservar y comprender. La cámara se convierte entonces en una herramienta de análisis: examina cada objeto como si fuera un signo que espera ser interpretado. El uso del blanco y negro en algunas secuencias, como en las del jardín botánico, refuerza el peso simbólico del pasado y le otorga una cualidad casi trascendental. En este plano material y estético, la memoria se comporta como un texto vivo. Como afirma Lotman, “la estructura multilingüe puede explicar […] la formación de nuevos mensajes”, y es precisamente a través de ese entrecruzamiento de signos que el documental adquiere su fuerza: el duelo se traduce en imágenes y sonidos que conmueven y resignifican.

La cinta propone otra forma de concebir el duelo: no como resignación ante la ausencia, sino como resistencia. Al reunir y reorganizar los objetos de su padre, Arredondo no solo lo recuerda, sino que lo mantiene presente.

El símbolo de los Hibaku Jumoku —los árboles que sobrevivieron a la bomba atómica y florecen nuevamente— se presenta como metáfora de la resiliencia humana. Arredondo establece un vínculo entre la capacidad de estos árboles para brotar de las cenizas y el impulso de la memoria por seguir floreciendo a pesar del tiempo y la pérdida. La “Selva Blanca”, que fue concebida por su padre como un refugio mental para proteger sus recuerdos, se transforma en un espacio físico construido a través de los archivos y objetos heredados. En términos lotmanianos, se convierte en un “dispositivo pensante”: un objeto que genera nuevos sentidos al entrar en contacto con el presente.

Un elemento clave es la presencia de su hijo Simón. La relación entre generaciones —Matilde y Marcial, Marcial y Teresa, Teresa y Simón— refuerza la idea de continuidad. Más que una simple línea genealógica, se trata de una cadena simbólica en la que el legado se transmite, se transforma y se reescribe. Tal como señala Lotman:

La memoria no es un depósito de información, sino un mecanismo de regeneración de la misma. En particular, por una parte, los símbolos que se guardan en la cultura, llevan en sí información sobre los contextos (o también los lenguajes), y, por otra, para que esa información «se despierte», el símbolo debe ser colocado en algún contexto contemporáneo, lo que inevitablemente transforma su significado. y esta obra lo expresa con una claridad emocional y visual conmovedora.

Esa otra selva blanca destaca por su delicada y rigurosa construcción formal. Arredondo utiliza la edición, el sonido y el simbolismo no como ornamento, sino como recursos fundamentales para afirmar que la memoria es un acto vital: una forma de habitar la ausencia, de traducir el dolor en lenguaje. Más que un ejercicio íntimo sobre el duelo, el documental es una invitación a repensar nuestros propios archivos, nuestras ausencias y la manera en que el recuerdo resiste. Es, sin duda, una obra que nos enseña que la memoria no se guarda: se crea.

DIANA

16 de octubre de 2025 — 13:43

Excelente análisis Geovanna. Exitos!!!