Por Lenin Luis Ponce

Tú, no te preocupes.

Muérete antes que tus padres para

librarlos de la espantosa visión de tu vejez.

—María del Carmen, la Siempreviva.

A inicios de agosto, el doctor Julio Ramos dictó un taller de drogas, cultura y biopoder titulado «La farmacia literaria». En él se desglosaron varios temas concernientes a la alteración en las formas de vida a causa de la farmakología (en especial los nuevos regímenes de subjetivación que esta proporciona) como concepto platónico. En tanto realizamos un análisis de Ornamento, novela de Juan Cárdenas, con la intención de reconocer el papel de las drogas sintéticas o de diseño; luego leímos a Susan Buck-Morss y sus trabajos sobre W. Benjamín y la relación entre anestesia y neurastenia; oímos en conjunto Efecto, una pegadiza canción de Bad Bunny que en sus versos («Dime qué me hiciste, qué droga me diste / Que desde aquella noche no soy igual / Tú me mira’ y empiezo a sudar / Siento que puedo volar»[1]) proporciona un vistazo rápido a la narco-estética abundante en la cultura pop o, como en el caso de Valium 10 de Rosario Castellanos e Ileana Espinel, con respecto a las obras artísticas que vinculan las drogas con el rendimiento laboral, doméstico y el deslindamiento entre recreación-evasión. Con estos y otros textos, una vez que aprendimos a reconocer al adicto como figura diacrítica de un narcoestado, Julio nos incitó a reflexionar en torno a las alteraciones de nuestros hábitos de sentir y pensar dentro de las narcografías vigentes.

En cierto momento, Julio proyecta una fotografía tomada por un celular. Es de una página que, por su color amarillento e impresión casi ilegible, se entrevé que es antiquísima. Entre tantos párrafos y letras minúsculas contiene cuatro imágenes, obviamente, a blanco y negro. En una aparece un hombre erguido frente a un edificio, inflado de aires de bohemia de hace dos siglos; en otra aparece frente a un librero, leyendo mientras fuma; en la horizontal se lo puede ver acostado, pareciera que dormido, como un angelito; en la central, que es la más importante, puede apreciarse al mismo hombre inyectándose morfina con un rostro de completo dominio de sí mismo, con el cinturoncito que aprieta el brazo y demás parafernalia. Como título, el artículo lleva en una tipografía casi gótica la frase «Los martirios de un poeta aristócrata». Qué creen que signifique la aparición de este hombre mostrando mediáticamente su afición por la morfina y el opio para el lector del periódico que lo entrevista, fue la pregunta general que tratamos de debatir en ese mismo momento. Cada quién tenía sus ideas, pero, lo más rescatable de todo, era poner en contexto que ese hombre era el poeta uruguayo Julio Herrera y Reissig[2], mostrándose en un periódico tan popular para la época como Caras y Caretas. Para más revuelo, el periodista suelta en cada línea comentarios sardónicos que fomentan la curiosidad del lector ante la figura consagrada de un artista en su desconocido método de producción poética. En la fotografía de Herrera y Reissig con su jeringa, Juan José Soiza Reilly[3], describe «El artista dándose inyecciones de morfina antes de escribir uno de sus más bellos poemas pastorales».

Más allá de lo anecdótico, el taller giró en torno a cuestionarnos la manera en la que el individuo y su cuerpo son atravesados por el uso y consumo de la droga— u otras sustancias útiles para un estudio de biopoder como es el caso del azúcar— como fármakon. A propósito de esto, encuentro clave hallar un puente entre este taller y la novela ¡Que viva la música! del escritor colombiano Andrés Caicedo, sin dejar de lado a ese excéntrico y ya mencionado Julio Herrera y Reissig. En la aclamada novela de Caicedo, cuanto menos prolífico en tanto a escritura y gestoría cultural, encontramos profundamente arraigados conceptos que Julio Ramos ha desarrollado como investigador y, más recientemente, llevado a cabo en el taller impartido en la Universidad de las Artes.

Mucho se habla de Rayuela como base de la novela musical en cuanto a estilo, ritmo y referencias; sin embargo, creo yo que lo que hace Caicedo con ¡Qué viva la música! es de igual carácter, por no atreverme a decir que lo realiza con mayor intensidad. Al leerla, no se necesita la referencialidad constante de la que hace uso Cortázar, ni la lista interminable de compositores, intérpretes o bandas que menciona a lo largo de varias páginas. Caicedo se bastó del son y estilo de una escritura que remite a una fiesta continua, entre la neblina de un amanecer y la música incesante tras una puerta de una discoteca caleña, porque es ahí donde ocurre la novela. ¡Que viva la música! es un viaje a los adentros de una ciudad envuelta entre el rock y la salsa, grupos de muchachos que recorren el asfalto con la radio al hombro, buscando un lugar para bailar por horas y, ya cuando nada quede, retomar el camino para encontrar otro, y así sucesivamente. Por eso me encanta la forma en la que Gaston Alzate define la novela como «una expresión cultural que muestra una micropolítica de resistencia (…) que da en el blanco de uno de los problemas centrales de nuestra contemporaneidad, la aparición de una contracultura que paulatinamente ha reemplazado la religión por la música»[4]. Caicedo recrea el ambiente caótico y estridente del Cali de los setentas, añadiéndole un vaivén de sucesos que rozan lo incongruente, lo violento e inexplicable. María del Carmen Huerta (o Mona, como el resto la conoce) es la narradora de la novela. Una joven burguesa, rubísima y niña bien, como ella misma se describe en un principio, que cuenta desde el presente los sucesos que concibieron la transformación, no solo física, sino también psicológica, que atravesó a causa del horror e infortunio de las malas decisiones o, si se cree, el desvanecimiento entre las fronteras marcadas entre la diversión y el quebrantamiento.

Julio Ramos, en La historia alterada, pone en manifiesto la hipótesis represiva que sitúa a las sustancias que alteran la sensibilidad del individuo como una respuesta por parte de lo contracultural y su historia; por eso, son tomadas por herramientas de resistencia o subversión frente al cuerpo normativo esperado en un ciudadano[5]. En ese contexto, pensamos en la droga —sustancia imperante a lo largo de la novela, motor de varios sucesos relevantes, catastróficos— como un elemento identitario de una contracultura emergente. Mona, hastiada de las sesiones de estudio con sus amigos marxistas, disfruta más salir con Ricardito, su intérprete de canciones en inglés en las fiestas. En ese afán por anestesiar su cotidianeidad, la protagonista establece un punto de quiebre con la rutina que se condensa en el siguiente pasaje:

Todos, menos yo, sabían de música. Porque yo andaba preocupadita en miles de otras cosas. (…) Yo lo que quiero es empezar a contar desde el primer día que falté a las reuniones, que haciendo cuentas lo veo también como mi entrada al mundo de la música, de los escuchas y del bailoteo.[6]

El alejamiento, motivado por el rechazo a lo que ellos representaban, supone para Mona un avance hacia el terreno que, hasta ese momento, era desconocido para ella. Aquí, contrario a la segunda parte de la novela, no hay un paso hacia un grupo de distinto estatus social o económico, pero sí un acercamiento cultural que para ella es rotundo, novedoso y atractivo.

Ricardito es quien le brinda la droga y, como dije, el encargado de traducir para ella las letras de bandas anglosajonas como The Rolling Stones . No obstante, una vez que no encuentra utilidad en su amigo, ni como traductor ni como proveedor de cocaína, lo deshecha y lo posiciona en un papel de secundario. Es en él empieza a ver extrañeza. Mariángela y Leopoldo Brooks, su nueva amiga y su nuevo amante, la encaminan de nuevo, pero esta vez a las mejores fiestas de la clase alta de Cali. En ellos encuentra pares que, al contrario de los marxistas o Ricardito, representan su idea de rumba y desenfreno. Si bien no me interesa por ahora el papel de Brooks en la novela, es indiscutible que el de Mariángela es una especie de espejo-trance que se presenta ante nuestra protagonista como un alegato o, si se ve con fatalidad, como un edicto inexpugnable. Como la novela está narrada desde el presente, nuestra impresión de Mariángela es peor. Mona la describe así:

«Si ya los tengo hundidos (los ojos) es porque en esa época los deseaba: sí, tenerlos como Mariángela, una pelada que ahora está muerta. Quería yo tener ese filo que tenía ella cuando miraba de medio costado, en las noches que bailaba sola y nadie que se le acercara, quién con esa furia que le iba metiendo hasta que ya no era ella la que seguía la música»[7]

Así como ocurre con algunos de los personajes de la novela (eso veremos más adelante), Mariángela forma parte del recuerdo de Mona como otra compañera más de la noche, bajo la imposibilidad de volverla a ver. Se entiende —o se sobrentiende, mejor dicho, teniendo en cuenta el rumbo dado a la historia por Caicedo y los detalles siguientes entorno a Mariángela— que su fallecimiento está relacionado con el sobreconsumo.

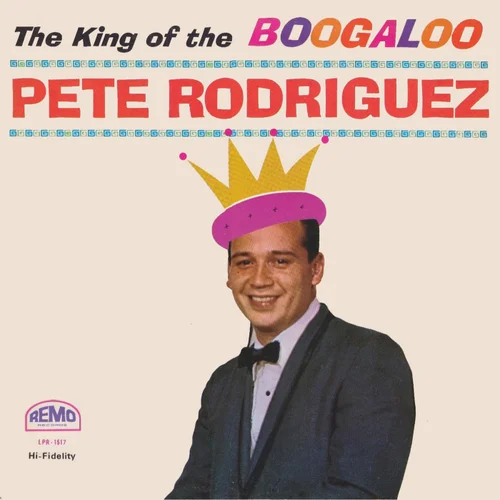

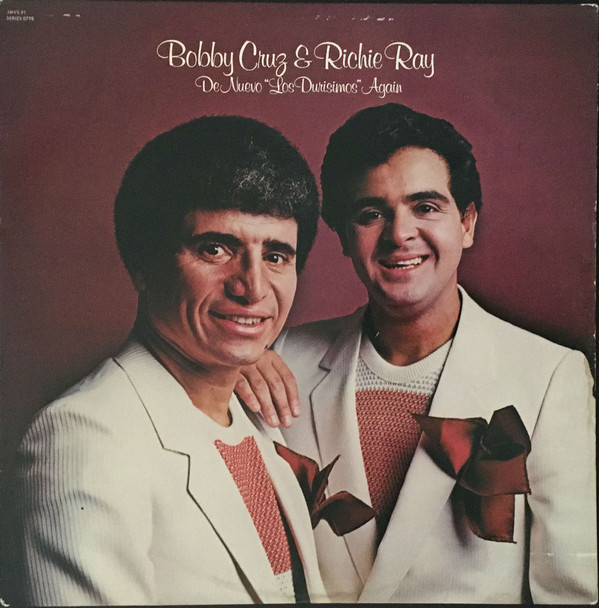

Así, una vez que Mona se asemeja a Mariángela, lo que alguna vez fue admiración, se torna en una aversión injustificada: «Así fui notando el terrible proceso de descenso o de desgaste (…) Mi baile, mi permanente movimiento y mi canto eran siempre un desafío y a la larga una ofensa. Empecé a tartamudear, como Mariángela en los momentos críticos»[8]. Ese acto, el de copiarse la una a la otra hasta convertirse en una misma, puede pensarse como síntoma inequívoco de la adicción a las drogas, a ese deseo común que, según Mona, les resta el valor y popularidad típica en el par. Después de eso, nos damos cuenta que el consumo no solo es recreativo. El interés de Mona corresponde a una reivindicación por la libertad y el estatus, el goce que la droga proporciona; eso mismo ocurre en su relación con Mariángela y con Brooks (la frase define todo: «Voy a ser la primera niña bien en Cali que se va de la casa a vivir con el novio. La gente comprenderá que esto es lo común en Estados Unidos»[9]). Progresivamente, Mona presenta un desencanto ante quienes la rodean. Se cumple de nuevo el patrón con el que parte la novela. Ahí es cuando comienza la segunda parte, no indicada, pero sí conceptual: el rechazo por el norte rockero, burgués, para adentrarse en el sur salsero, con Bobby Cruz y Richie Ray como signos de autoridad.

Una vez que María del Carmen desciende, el panorama es distinto. Los problemas relacionados a la cocaína y al consumo de otras sustancias toman una nueva perspectiva que, si bien se entienden por el estilo excesivo y juguetón de su voz narrativa, ahora se adapta a Miraflores, la caseta Panamericana, el río Pance y sus ritmos tropicales que reemplazan completamente a las canciones inglesas e inentendibles para Mona. Ahora, sin intérprete o la necesidad de otro idioma, se relaciona con nuevos personajes del entorno hasta ese momento desconocido para ella. No se trata solo de un descubrimiento sonoro o socio-cultural, es un rumbo nuevo que le brinda otro sentido a su vida. Obviamente, oculto tras la aparente renovación de sus intereses musicales.

Gracias a varios personajes de la novela, podemos establecer un acercamiento a la estigmatización del cuerpo adicto. Un ejemplo de esto es Ricardito, con quien Mona pierde contacto y cree según rumores que ha sido encerrado en rehabilitación: «¡Oh, Ricardito Miserable, que te perdiste cargando con todos los síntomas de tu generación! (…) Humor, del carroñoso, no le faltó en medio de sus cuitas»[10], dice María Del Carmen Huerta, recordándonos al periodista que retrata a Julio Herrera y Reissig. Incluso está presente en el penúltimo amorío de Mona: el discómano Rubén Paces, atormentado por no poder recordar el concierto de Richie Ray a causa del exceso de drogas, somatiza su pérdida a través del vómito. O, si es que buscamos una comparación, también la encontramos en la misma protagonista, que a medida que pasa de ser consumidora casual a toxicómana, pormenoriza los cambios expuestos mediante su cuerpo, fomentando una cuestionable idea de menor valor[11]. La narración de asuntos previos desde una mirada actual permite el contraste de la Mona que fue y la que es: comienza hablando de su cabello, que cambia de rubio a cenizo, de sus ojos encendidos que se hacen lúgubres, etc.

Asimismo, Caicedo plantea un límite entre toxicomanía y delito, no solo en la misma Mona o el Envenenador Pedro Miguel Fernández, pues, por poner otro ejemplo, lo demuestra a la perfección con el Flaco Flores, organizador y host de la primera fiesta de la novela. Él, un chico rumbero y del norte de Cali, ha asesinado a sus padres y a su niñera; pese a eso, como si no fuera para tanto, ha invitado a amigos para que siga la fiesta. Dos días después del crimen, encuentran los cadáveres y es derivado a una clínica en San Isidro. Luego es recogido por una tía que lo lleva a Dallas, permitiéndonos hacer una comparación entre él, joven acomodado con la posibilidad de una reinserción social, y el abandonado Rubén Paces, joven de un barrio marginal del sur de Cali, que no le queda otra que optar por el suicidio.

En el penúltimo taller, Julio Ramos preguntó: ¿qué se espera cuando se vuelve del infierno? ¿Qué hay en esa vuelta a casa? La pregunta, que surgía ante la película Una mujer bajo la influencia de John Cassavetes, es aplicable al proceso de un sujeto adicto que, tras rehabilitación u otras vías de ayuda, regresa de esa enfermedad, como la llama Burroughs. Al oír la pregunta, no podía dejar de pensar en Caicedo, en su María del Carmen. Al final del trayecto, en la recta culmen de la novela, resulta evidente que Mona no es ya la rubísima que los muchachos y muchachas caleñas miraban con admiración, envidia o deseo, ni siquiera es el espejo de Mariángela, ni su doble impostora tratando de arrebatarle el puesto. Ahora, después de los suicidios, las sobredosis y asesinatos, es otra mujer: es la Siempreviva, ícono que aspira a la juventud eterna y a la decadencia, al eterno estado de satisfacción y arrebato. Siempreviva, despojada de su disfraz de Mona, se une a Julio Herrera y Reissig para mostrarse tal como es ante el público. Las últimas páginas de la novela, más que una conclusión perfecta, son un manifiesto del que hay que tener muchísimo cuidado. Lo demás, un adiós y cierren todo.

[1] Bad Bunny, «Efecto (360° visualizer) | Un verano sin ti», video en YouTube, acceso el 23 de agosto de 2022, https://www.youtube.com/watch?v=Nk8C9FdCdJQ.

[2] En realidad, nosotros tenemos un equivalente: Medardo Ángel Silva, poeta del cual revisamos sus crónicas de la mano de Julio Ramos. Es sorprendente que todavía se ignore la faceta de Medardo como adicto, pese a que es un detalle demasiado explícito en sus textos.

[3] A quien no conocía antes, pero que ahora, especialmente para mí, es indiscutiblemente un genio de la entrevista y de los remates. Recomiendo leer la entrevista entera.

[4] Gaston Alzate, «Resistencia y sicotropicos-comentarios a la novela ¡Que viva la música! de Andrés Caicedo», Revista Latin American Literary Review (Jul. – Dic., 1996), https://www.jstor.org/stable/20119729

[5] Julio Ramos, «La historia alterada», Revista Transas (Oct, 2021).

[6] Andrés Caicedo, «¡Que viva la música!» (Colombia: Penguin Random House, 2017), p. 49-50

[7] Andrés Caicedo, «¡Que viva la música!», p. 55.

[8] Andrés Caicedo, «¡Que viva la música!», p. 126.

[9] Caicedo, «¡Que viva la música!», p. 105.

[10] Caicedo, «¡Que viva la música!», p. 110.

[11] Asunto al que se puede invitar a un análisis a través de Mariángela.

Comentarios por Observatorio